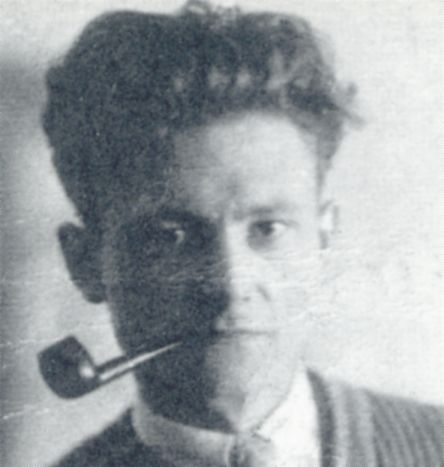

Wilhelm Wagenfeld (* 15. April 1900 in Bremen; † 28. Mai 1990 in Stuttgart) war ein deutscher Produktdesigner. Der Bauhaus-Schüler zählt zu den bekanntesten Pionieren des Industriedesigns. Einige seiner Entwürfe werden als Design-Klassiker bis in die Gegenwart produziert, beispielsweise die gemeinsam mit Carl Jacob Jucker entworfene Bauhaus-Leuchte, heute auch Wagenfeldlampe genannt. Wilhelm Wagenfeld kam als Sohn von Heinrich Wilhelm Wagenfeld und Elisabeth Wagenfeld, geb. Wichmann, in der Vollmersstraße 52 in Bremen-Walle auf die Welt. 1902 und 1904 folgten seine Schwestern Anna und Auguste. Er wuchs in einem politisch geprägten, sozialdemokratischen Elternhaus auf; sein Vater war Vertrauensmann der Transportarbeiter im Hafen.[1]

Wagenfeld absolvierte eine Lehre zum Industriezeichner in der Bremer Silberwarenfabrik Koch & Bergfeld und besuchte die Hanauer Zeichenakademie, bevor er für wenige Monate zur Künstlerkolonie Worpswede ging. Ab 1923 nahm er an einer Vorklasse am Bauhaus in Weimar teil und studierte gleichzeitig in der Metallwerkstatt.[2] 1922 hatte Wagenfeld einen längeren Aufenthalt in Wien geplant, um sich intensiv mit der Wiener Werkstätte auseinanderzusetzen, ein Vorhaben, das sich aus ausländerrechtlichen Gründen nicht verwirklichen ließ. Einigen seiner Entwürfe, darunter die Saucière von 1924, ist der Einfluss dieser Richtung der angewandten Kunst anzusehen.[3]

Tischlampe von Carl Jakob Jucker (links, 1923/24) und Wilhelm Wagenfeld (rechts, 1924), Photo Sailko

CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

In der Bauhaus–Metallwerkstatt entstand 1924 unter seinem Lehrer László Moholy-Nagy der Entwurf für die Leuchten MT 8, Metallversion, und MT 9, Glasversion. Die zeitlose Tischleuchte mit der halbkugelförmigen Glasglocke ist als Bauhaus- oder Wagenfeld-Leuchte bekannt geworden. Sie ist bis heute einer der bekanntesten Wagenfeld-Entwürfe.[4] 1925 schloss Wagenfeld die Ehe mit Else Heinrich. Nach der Verlegung des Bauhauses nach Dessau im selben Jahr blieb Wagenfeld in Weimar und trat nach seiner Gesellenprüfung zum Silberschmied und Ziseleur 1926 als Assistent in die Metallwerkstatt der neu gegründeten Bauhochschule Weimar ein, 1928 übernahm er die Leitung der Metallwerkstatt. Schon 1925 hatte sich Wagenfeld eine technische Neuerung der Glasversion der Leuchte patentieren lassen, konnte sie daher weiterentwickeln und herstellen lassen, obwohl das Bauhaus in Dessau seine Leuchten weiterhin produzierte. Durch den Einsatz eines Lampenschirms aus Opalglas wurde das Licht gleichmäßig verteilt.[5] Seit 1926 war er Mitglied im Deutschen Werkbund.[6]

Nachdem die Staatliche Bauhochschule Weimar bereits 1930 wieder geschlossen wurde, durfte Wagenfeld selbst über die Verwendung seiner dort entstandenen Entwürfe entscheiden. Er wurde freier Mitarbeiter beim Jenaer Glaswerk Schott & Gen. In dieser Zeit entstanden so bekannte Entwürfe wie das Teeservice aus feuerfestem Glas, die zu Klassikern wurden und bis heute produziert werden. Darüber hinaus gestaltete er Klinken, Türbeschläge und Haushaltsgegenstände für verschiedene Firmen.[7] Wagenfeld beteiligte sich seitdem hin und wieder selbst an der Werbung für seine Produkte durch Prospekte, Kataloge oder Aufsätze unter Pseudonym in Frauenzeitschriften.[8]

1931 bis 1935 hatte er eine Professur an der Staatlichen Kunstschule in Berlin inne. Danach übernahm er die künstlerische Leitung der Vereinigten Lausitzer Glaswerke (VLG) in Weißwasser/Oberlausitz. Durch die Zusammenarbeit mit Charles Crodel fanden die Arbeiten für die Vereinigten Lausitzer Glaswerke Zugang zu Museen und Ausstellungen. Crodel entwickelte dazu teilweise patentierte Dekorationsverfahren für die Serienproduktion.[9] Wie andere Designer des Bauhauses und des Deutschen Werkbundes legte Wagenfeld großen Wert auf die Standardisierung seiner Entwürfe für die Massenproduktion.[10]

Anfang 1942 heiratete Wagenfeld in zweiter Ehe Erika Helene Paulus, der er bis an sein Lebensende auch künstlerisch verbunden war.

Im Zweiten Weltkrieg wurde er 1943 zum Kriegsdienst eingezogen und musste aufgrund seiner Weigerung, der NSDAP beizutreten, zunächst an die sogenannte Westfront, später in ein Strafbataillon an die Ostfront. Er hatte den Design-Auftrag einer von der SS übernommenen Produktionsstätte nicht ausgeführt.[11] Zwischenzeitig arbeitete er weiter für seine seit den 1930er Jahren zumeist industriellen Auftraggeber wie die Porzellanmanufaktur Fürstenberg und die Firma Rosenthal. Nach seiner Rückkehr aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft Mitte 1945 hatte er 1947 bis 1949 eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste Berlin inne.[12] Umgezogen nach Stuttgart, gehörte er zum avantgardistischen Künstlertreff in der Gaststätte „Bubenbad“ um Willi Baumeister, zu dem sich auch sein Designerkollege Hans Warnecke zählte.[13]

1954 gründete er in Stuttgart die Werkstatt Wagenfeld, die er bis 1978 betrieb. Seine Auftraggeber waren namhafte Hersteller von Gebrauchsgütern wie beispielsweise die Firmen WMF, Johannes Buchsteiner,[14] Braun oder Rosenthal.

1990 starb Wilhelm Wagenfeld in Stuttgart. Sein Grab befindet sich in Collex-Bossy (Schweiz). Sein Enkel Malte Wagenfeld ist Professor für Industriedesign am Royal Melbourne Institute of Technology in Australien.[15]